« Pas avec moi » – le combat de Vivien Stadler pour une formation équitable

Le cas de Vivien Stadler montre le manque actuel d’inclusion dans le système éducatif suisse. Une femme malvoyante remplit toutes les conditions requises pour devenir enseignante – mais se heurte à un refus cinglant. Aujourd’hui, elle lutte devant les tribunaux pour son droit à la formation et contre un système qui handicape au lieu de qualifier.

Par Michel Bossart, rédaction tactuel

Vivien Stadler souhaite devenir enseignante. Pourtant, son rêve pourrait se briser – non par manque d’aptitude, mais à cause de son handicap visuel. Âgée de 27 ans et originaire de Thalheim, dans le canton de Zurich, elle est malvoyante de naissance et ne voit aujourd’hui plus que d’un œil – avec une vision d’environ 5 %. Cela ne l’a pas empêchée d’aspirer à un objectif : enseigner, plus précisément dans une école pour élèves en situation de déficience visuelle. Cependant, la Haute école pédagogique de Zurich (PHZH) refuse de l’admettre à la formation d’enseignante.

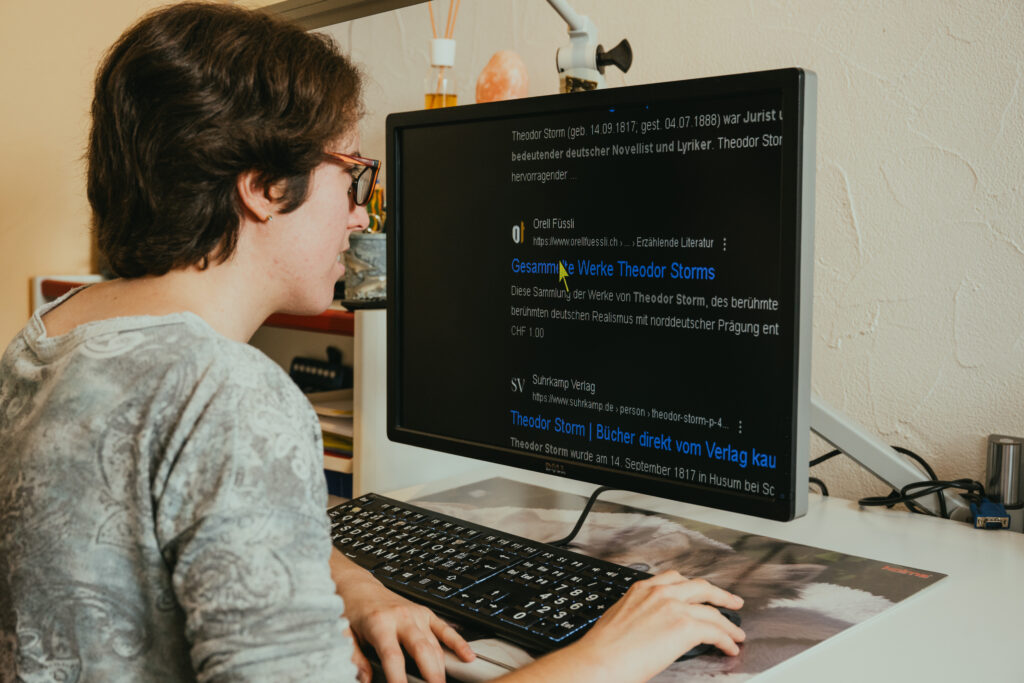

Pourtant, Vivien Stadler est tout sauf irréaliste. Elle connaît les défis quotidiens imposés par son handicap et a appris à les relever. Longtemps, elle a refusé de recourir à des moyens auxiliaires, mais aujourd’hui, elle ne pourrait plus se passer de sa synthèse vocale, de son lecteur d’écran ou de sa canne blanche. Sur son bureau : un clavier à très grandes touches. À l’oreille : VoiceOver, qui lui lit le contenu de son écran deux fois et demie plus vite que la vitesse de lecture normale. « J’écoute très attentivement. Lorsque quelque chose ne va pas, je le remarque aux voix, aux gestes et au silence, peut-être mieux que les autres », dit-elle.

Tôt déjà, elle a appris à ses dépens que l’inclusion n’allait pas de soi. Une fois sa maturité professionnelle obtenue, elle a écrit plus de 150 lettres de candidature en mentionnant son handicap visuel, sans trouver une seule place d’apprentissage. Ce n’est que grâce à des détours qu’elle a fini par décrocher un emploi dans le support informatique. Lorsque son employeur a reconnu ses capacités, elle est parvenue à accéder au marché régulier du travail. Enfin, elle a eu l’opportunité d’effectuer un remplacement à l’école spécialisée pour élèves en situation de déficience visuelle « Fokus Sehen » où elle a pu enseigner les médias et l’informatique. Ce travail lui a bien plu.

Dix minutes pour une décision radicale

« Pour la première fois, j’avais le sentiment d’être à ma place. J’ai eu un déclic », se souvient-elle. Elle était sûre qu’écrire à la PHZH était la bonne décision et ignorait les difficultés qui allaient surgir : « Jamais je n’aurais pensé que mon handicap visuel allait poser un problème. Je n’ai pas l’intention d’enseigner dans une classe ordinaire, mais précisément là où je peux faire la différence – dans une école pour élèves aveugles. »

Or, la PHZH a exigé plus que le certificat médical usuel, à savoir l’expertise d’un médecin-conseil. Vivien Stadler déclare avoir passé moins de dix minutes chez la médecin, « une femme qui ne me connaît pas, qui ne sait rien de ma manière de travailler ni d’utiliser mes moyens auxiliaires, et qui décide de mon avenir professionnel », explique-t-elle rétrospectivement. Une fois dans la rue après la visite médicale, elle a compris que les dés étaient jetés. Mais « pas avec moi ».

Une erreur du système lourde de conséquences

Elle s’est alors adressée à Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées. Le projet « we claim » la représente désormais. Selon l’avocat David Krummen, il s’agit certes d’un cas particulier – mais également d’un schéma typique : « Souvent, l’évaluation pour l’accès d’une personne handicapée à une formation se fait par des personnes qui n’ont ni l’expertise du handicap concerné, ni les connaissances des moyens auxiliaires, techniques ou autres, utilisés. S’ensuivent des évaluations fondées fréquemment sur des préjugés plutôt que sur les réalités de la vie. »

Cette vision systémique corrobore aussi une autre affirmation de David Krummen : « La séparation des enfants en situation de handicap à l’école primaire a des conséquences non négligeables sur la suite de leur cursus scolaire, puis sur leur entrée dans la vie professionnelle. »

Au contraire de bien d’autres personnes vivant avec un handicap qui échouent avant même d’accéder aux hautes écoles faute d’une compensation des désavantages individualisée qui soit adéquate, Vivien Stadler a été exclue de la PHZH directement à cause de son handicap. Ces cas sont rares, mais d’autant plus graves. « Les hautes écoles devraient partir d’évaluations fondées sur les possibilités réelles des personnes concernées – non sur des schémas basés sur des stéréotypes et des déficiences », estime l’avocat.

Qui est habilité à décider de l’aptitude d’une personne concernée ?

« La PHZH n’a pas procédé à une évaluation approfondie. Aucune expertise du handicap visuel n’a été effectuée. » La haute école n’a tenu compte ni du succès des cours de Vivien Stadler en école spécialisée, ni de celui d’une institutrice, également handicapée de la vue, qui enseigne dans une école ordinaire, à Berne. « Au lieu de considérer les capacités de Vivien Stadler, l’école a souligné ses déficits », note David Krummen.

L’intéressée est convaincue de pouvoir, en tant qu’enseignante, non seulement transmettre du savoir, mais aussi témoigner de la compréhension, « car je connais la réalité des enfants, ce qui est tout bénéfice pour eux. Je sais ce que représente la gestion d’une déficience visuelle au quotidien. Mon expérience est un atout », dit-elle. Elle a d’ailleurs reçu des échos positifs de son entourage – autant des parents que des enfants.

La commission de recours des hautes écoles de Zurich a donné raison à Vivien Stadler en reconnaissant son aptitude fondamentale à enseigner. Toutefois, la PHZH a recouru contre la décision auprès du tribunal administratif de Zurich. Son argument : le diplôme délivré ayant une validité générale, il doit également permettre l’enseignement dans une classe ordinaire. L’avocat trouve l’argument trop réducteur : « Aucune raison ne laisse à penser que Vivien Stadler ne puisse pas enseigner dans une classe ordinaire. Lors du procès, nous avons établi une comparaison avec une personne atteinte d’une déficience visuelle similaire qui enseigne de manière autonome dans une classe ordinaire. En outre, si, durant ses études, des limitations devaient être constatées, elles pourraient être mentionnées dans le diplôme. Quoi qu’il en soit, chaque école est compétente pour décider si une candidature correspond bien au profil de la personne recherchée. » Les questions évoquées plus haut sont cruciales : de quelle manière les hautes écoles peuvent-elles évaluer l’aptitude d’une personne ? Qui en leur sein est à même de juger des aptitudes (potentielles) des personnes en situation de déficience ?

Un cas politiquement sensible

Vivien Stadler n’a certes pas besoin d’un plan B, mais elle n’est pas seule dans sa situation. « La collaboration avec ‹ we claim › est excellente », dit-elle. Et elle sait que son cas pourrait également devenir important pour d’autres personnes atteintes d’une déficience. David Krummen précise : « Une décision du tribunal concernant ce cas pourrait permettre d’établir que l’évaluation d’une personne en situation de déficience ne peut reposer sur des stéréotypes, mais requiert des examens précis devant impérativement être menés par une personne experte en la matière. »

Il ajoute que le cas est tout aussi brûlant sur le plan politique. La Suisse a certes signé la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, mais la mise en œuvre de cet instrument est lacunaire en termes de formation. « Une planification nationale visant à rendre le système de formation inclusif fait défaut. »

Il faut maintenant attendre la décision du tribunal administratif du canton de Zurich pour savoir si un second recours aura bel et bien lieu. Il n’est donc pas certain qu’une décision de principe soit rendue. En effet : « Les tribunaux jugent toujours des cas particuliers. Cependant l’argumentation d’une décision peut constituer un signe précurseur. Si, par exemple, le Tribunal fédéral examine attentivement l’évaluation de l’aptitude des personnes handicapées et le rôle des moyens auxiliaires techniques, la portée de ses réflexions pourrait dépasser le cas étudié », conclut l’avocat.

Vivien Stadler va poursuivre son combat pour être admise à la PHZH – parce qu’elle sait qu’elle est bien plus capable que ce qu’en pensent d’autres et qu’elle ne veut que personne, après elle, ne doive lutter pour exercer une profession où elle a toutes les aptitudes requises.