«Nicht mit mir» – Vivien Stadlers Kampf um Bildungsgerechtigkeit

Der Fall Vivien Stadler zeigt, wie unzureichend die Inklusion im Schweizer Bildungssystem bislang umgesetzt ist. Eine sehbehinderte Frau erfüllt alle Voraussetzungen, um Lehrerin zu werden – und wird dennoch ausgeschlossen. Jetzt kämpft sie vor Gericht für ihr Recht auf Ausbildung und gegen ein System, das behindert statt befähigt.

Von Michel Bossart, Redaktion tactuel

Vivien Stadler will Lehrerin werden. Doch ihr Traum steht auf der Kippe – nicht wegen mangelnder Eignung, sondern wegen einer Sehbehinderung. Die 27-Jährige aus Thalheim im Kanton Zürich ist von Geburt an sehbehindert, inzwischen sieht sie nur noch auf einem Auge – mit rund fünf Prozent Sehkraft. Trotzdem hat sie sich ein Ziel gesetzt: Sie will selbst unterrichten. Und zwar an einer Schule für sehbeeinträchtigte Kinder. Doch die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) will sie nicht zur Ausbildung zur Lehrperson zulassen.

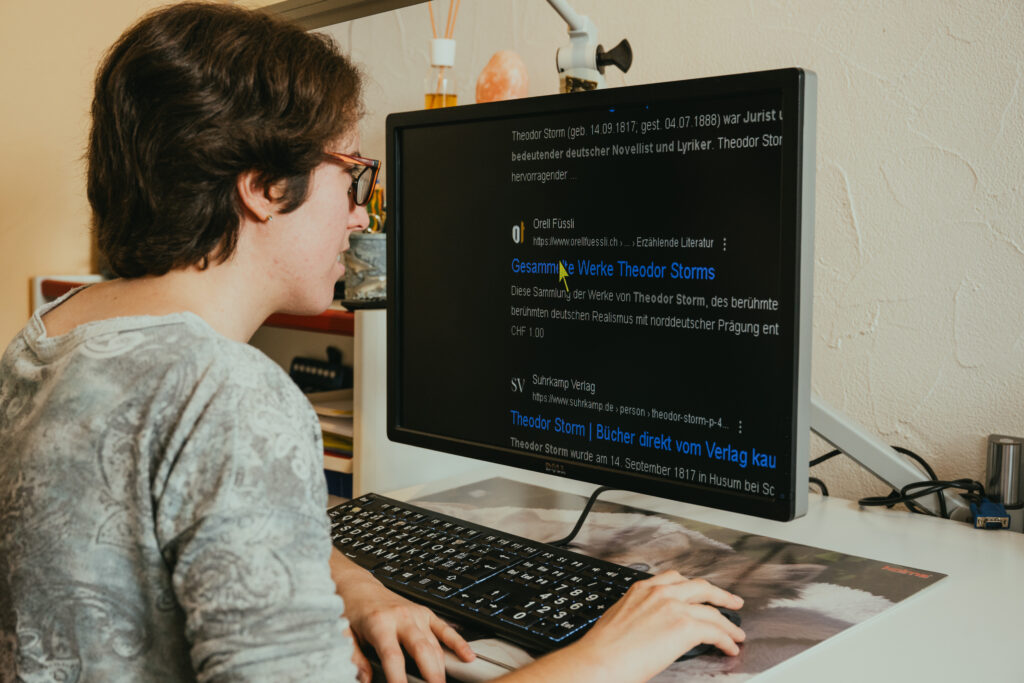

Dabei ist Vivien Stadler keine Träumerin. Sie kennt die Herausforderungen des Alltags mit Handicap und hat gelernt, damit umzugehen. Lange wehrte sie sich gegen Hilfsmittel, heute kann sie sich ein Leben ohne Sprachsoftware, Screenreader oder den weissen Stock kaum noch vorstellen. Auf dem Schreibtisch: eine Tastatur mit extragrossen Tasten. Im Ohr: VoiceOver, das ihr den Bildschirminhalt mit zweieinhalbfacher Geschwindigkeit vorliest. «Ich höre sehr genau hin. Ich merke an Stimmen, Bewegungen, an Stille, wenn etwas nicht stimmt. Vielleicht sogar mehr als andere», sagt sie.

Dass Inklusion nicht selbstverständlich ist, musste sie früh lernen. Nach der Berufsmatur schrieb sie über 150 Bewerbungen – alle mit Hinweis auf ihre Sehbehinderung. Eine Lehrstelle fand sie nicht. Erst über Umwege folgte der Einstieg mit einer Stelle im IT-Support. Als der Arbeitgeber ihre Fähigkeiten erkannte, gelang ihr der Wechsel in den regulären Arbeitsmarkt. Schliesslich eröffnete sich ihr die Möglichkeit, eine Vertretungsstelle an der Zürcher Schule Fokus Sehen anzutreten, wo sie das Fach «Medien und Informatik» an sehbeeinträchtigte Kinder vermitteln durfte. Das gefiel ihr.

Zehn Minuten für eine Lebensentscheidung

«Ich hatte dort das erste Mal das Gefühl, angekommen zu sein. Es war ein Aha-Moment», erinnert sie sich und war sich nun sicher, dass die Bewerbung an der PHZH richtig war. Dass es Schwierigkeiten geben könnte, ahnte sie nicht: «Niemals hätte ich gedacht, dass meine Sehbehinderung da ein Problem sein würde. Ich will ja nicht in einer Regelklasse unterrichten, sondern genau dort, wo ich den Unterschied machen kann – an einer Blindenschule.»

Doch die PHZH wollte mehr als das übliche Arztzeugnis: ein Gutachten einer Vertrauensärztin. Stadler sagt, sie sei keine zehn Minuten bei der Ärztin gewesen. «Eine Frau, die mich nicht kennt, nicht weiss, wie ich arbeite, wie ich mit Hilfsmitteln umgehe – und die über meine berufliche Zukunft entscheidet», sagt sie rückblickend. Als sie nach dem Termin auf der Strasse stand, war ihr klar: Das wird nichts. Aber: «Nicht mit mir.»

Systemfehler mit Folgen

Sie wandte sich an Inclusion Handicap, den Dachverband der Behindertenorganisationen. Das Projekt «we claim» übernahm ihre Vertretung. Rechtsanwalt David Krummen sieht in Stadlers Fall zwar eine Besonderheit – aber auch ein typisches Muster: «Menschen mit Behinderungen werden bei der Frage des Zugangs zu Bildung häufig durch Personen beurteilt, die weder über Expertise zur jeweiligen Behinderung noch über Kenntnisse zu den vorhandenen technischen und sonstigen Hilfsmitteln verfügen. Die Einschätzungen, die dann gefällt werden, orientieren sich oft an Vorurteilen statt an der tatsächlichen Lebensrealität.»

Diese systemische Sicht bestätigt auch eine weitere Aussage Krummens: «Die Separation von Kindern mit Behinderungen in der Grundschule hat weitreichende Auswirkungen auf ihren weiteren Bildungsweg und den Einstieg in das Berufsleben.»

Anders als viele Fälle, bei denen Menschen mit Behinderungen aufgrund von nicht individuell passenden Nachteilsausgleichen bereits vor dem Hochschulzugang scheitern, wurde Stadler ganz direkt wegen ihrer Behinderung ausgeschlossen. Solche Fälle seien selten – und gerade deshalb besonders gravierend. «Die Hochschulen müssten Abklärungen treffen, die sich an den realen Möglichkeiten der Betroffenen orientieren – nicht an stereotypen und defizitorientierten Vorstellungen», findet Krummen.

Wer darf über Eignung entscheiden?

Für ihn steht fest: «Die PH Zürich hat keine vertiefte Abklärung vorgenommen. Es wurde keine Expertise im Bereich Sehbehinderung beigezogen.» Dass Stadler zuvor erfolgreich an einer spezialisierten Schule unterrichtete, blieb ebenso unberücksichtigt wie der Fall einer Lehrerin mit ähnlicher Einschränkung, die im Kanton Bern erfolgreich eine Regelklasse unterrichtet. «Statt auf Stadlers Fähigkeiten zu schauen, wurde auf Defizite fokussiert», hält Krummen fest.

Stadler selbst ist überzeugt, dass sie als Lehrerin nicht nur Wissen weitergeben, sondern auch Verständnis vermitteln kann. «Die Kinder profitieren davon, wenn jemand ihre Realität kennt. Ich weiss, wie es ist, wenn man sich im Alltag mit Sehproblemen durchschlägt. Diese Erfahrung ist wertvoll», sagt sie. In ihrem Umfeld habe sie durchwegs positives Feedback erhalten, von Eltern wie auch von den Schülerinnen und Schülern.

Die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen gab Stadler Recht und anerkannte deren grundsätzliche Eignung für den Lehrberuf. Die PHZH aber zog das Urteil weiter ans Zürcher Verwaltungsgericht. Ihre Begründung: Das Lehrdiplom sei allgemein gültig und müsse deshalb auch den Unterricht in Regelklassen ermöglichen. Für David Krummen greift dieses Argument zu kurz: «Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Vivien Stadler nicht eine Regelklasse unterrichten könnte. Wir haben im Verfahren auf eine Lehrperson mit vergleichbarer Sehbeeinträchtigung hingewiesen, die selbständig an einer Primarschule unterrichtet. Und selbst wenn sich im Rahmen des Studiums spezifische Einschränkungen ergeben würden, könnten diese im Lehrdiplom vermerkt werden. Zudem entscheidet ohnehin jede Schule im Bewerbungsverfahren, ob das Profil zur ausgeschriebenen Stelle passt.»

Die Fragen, die nun auf dem Tisch liegen, haben Gewicht: Wie dürfen Hochschulen die Eignung einer Person beurteilen? Wer beurteilt die (potenziellen) Fähigkeiten von Menschen mit einer Beeinträchtigung?

Politisch brisanter Fall

Stadler braucht zwar keinen Plan B. Doch sie ist nicht allein. «Die Zusammenarbeit mit ‚we claim‘ ist hervorragend», sagt sie. Und sie weiss, dass ihr Fall auch für andere Menschen mit Behinderungen wichtig werden könnte. Krummen sagt: «Ein Gerichtsentscheid in diesem Fall könnte etwa klarstellen, dass bei der Beurteilung von Menschen mit Behinderungen keine stereotypen Annahmen gelten dürfen, sondern präzise Abklärungen notwendig sind. Und dass diese nur mit entsprechender Fachkenntnis durchgeführt werden dürfen.»

Politisch ist der Fall ebenso brisant. Die Schweiz hat zwar die UNO-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, doch deren Umsetzung im Bildungsbereich sei mangelhaft, meint Krummen. «Es fehlt an einer übergeordneten Planung, wie das Bildungssystem inklusiv gestaltet werden kann.»

Ob der Fall überhaupt weitergezogen wird, hängt nun davon ab, wie das Verwaltungsgericht Zürich entscheidet. Es ist also noch nicht klar, ob es zu einer grundsätzlichen Klärung kommt. Denn: «Die Gerichte urteilen immer im Einzelfall. Aber die Argumentation in einem Entscheid kann eine Signalwirkung entfalten. Wenn sich zum Beispiel das Bundesgericht vertieft mit Fragen zur Beurteilung der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und zur Rolle technischer Hilfsmittel befasst, kann das über den konkreten Fall hinaus wirken», sagt Krummen.

Stadler wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass sie an der PH Zürich studieren kann. Nicht aus Trotz. Sondern weil sie weiss, dass sie mehr kann, als man ihr zutraut. Und weil sie will, dass nach ihr niemand mehr für einen Beruf kämpfen muss, den er oder sie sehr wohl ausüben könnte.